腕踝针操作方法

一、腕踝针的针刺法

腕踝针采用皮下针刺法。要求针刺尽可能表浅,恰在真皮下。患者没有酸、麻、胀、重、痛等感觉,即不要求“得气”。

(一)器具准备

(1)腕踝针疗法使用的针具为针灸针(不锈钢毫针)。一般采用长25 mm,直径0.25mm的一次性不锈钢针灸针。也可以使用长5 mm,直径0.22 mm的麦粒形皮内针。皮内针适用于针腕部,特别是用于治疗儿童及青少年的近视,留针时间可以较长,肢体活动不受影响。

(2)安尔碘或75%乙醇:用于针刺点处皮肤消毒。

(3)消毒棉签或干棉球:用于针刺点处皮肤消毒,或拔针后按压针刺点以防止出血。

(4)医用胶带:最好是透气的纸胶带,也可以使用输液贴,用于针刺后留针期间将针柄固定在皮肤上,防止针灸针因肢体活动而滑出。

(二)患者与术者体位

针刺时患者的体位视患者情况及病情而异,一般情况针腕部时可取坐位,针踝部时可取坐位、跪位或卧位(仰卧、侧卧或俯卧),以取卧位为佳。肢体要伸向正前方,正对术者(图2-2-1和图2-2-2),肢体肌肉尽量放松。术者位置与被针肢体保持正直方向,以便观察针刺入皮下时是否偏斜。有时术者体位也随针刺方向而改变。

图2-2-1 针腕部时上肢与术者的相对位置

图2-2-2 针踝部时下肢与术者的相对位置

(三)进针点的位置和针刺方向

进针点是针尖刺入皮肤的点。进针点的位置一般按针刺点的定位方法确定。但由于针刺入皮下要达到一定长度,进针点的位置有时需要根据针刺局部情况及针刺方向作适当调整,并不绝对固定。

针刺方向应该朝向症状端。也就是说,针刺方向一般朝上,即朝向近心端。如果病症位于四肢末端针刺点位置之下,如在手部或足部时,则针刺方向朝下,即朝向手或足(图2-2-3)。

但有时也要根据病症起因来确定针刺方向,例如对由脑部病变引起的双手指震颤,针刺方向朝上而非朝指端。

如果针要刺过的皮下有较粗血管、瘢痕、伤口,或针柄下端有骨粗隆不便针刺,或针要朝指、趾方向刺,此时进针点的位置都要沿纵轴适当向近心端移动,但横轴的定点方法不变,要处在区的中央(图2-2-3、图2-2-4)。

图2-2-3 针刺向指端时,针刺点向上移位

图2-2-4 针尖前端有血管时,针刺点向上移位

(四)皮肤消毒

进针点处应为正常皮肤,皮肤消毒可用75%乙醇,或0.2%安尔碘,或碘伏,范围宜稍大,避免针体卧倒贴近皮肤表面时受污染。

(五)针刺步骤

对初次接受腕踝针治疗的患者,针刺前要向其说明本疗法的特点,告知这是一种皮下针刺法,与传统针刺法不同,除针尖刺入皮肤时可能出现轻微刺痛外,针刺时要求不引起酸、麻、胀、痛的感觉,如有出现要立即提出,以便纠正。

针刺步骤有进针、调针、留针和出针。

1.进针 在一次针刺过程中进针是关键,要求针尖刺过皮层后尽可能在皮下表浅进针,且不引起酸、麻、胀、重、痛等感觉,不刺伤血管。针刺入后尽可能要求原有疼痛部位的疼痛及压痛点完全消失。

针刺前,嘱患者尽量放松肢体。医生左手拇指轻轻用力,按在针刺点下方的皮肤上,略拉紧针刺点处皮肤。

(1)持针手势:持针时要求手指不接触针体,只接触针柄。

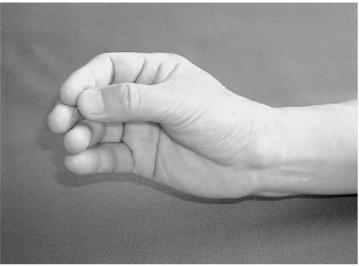

用右手拇指、示指和中指夹持针柄。右手拇指指间关节微屈,指端置于针柄下方,示指和中指末节中部置于针柄上方。环指和小指在中指下方,指端抵在针刺点旁边的皮肤上,起支撑刺手的作用(图2-2-5、图2-2-6)。

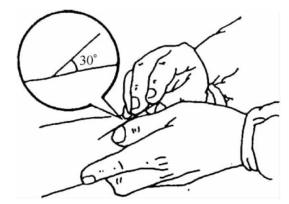

(2)针尖刺过皮层:使针身与皮肤呈30°角,针尖靠近皮肤,右手拇指、示指和中指快速轻旋针柄,使针尖快速进入真皮下(图2-2-6)。

针尖刺入皮肤的角度很重要。将持针手的小指抵住皮肤表面,恰能使针达到所需角度。为使针刺入真皮下尽可能表浅,针尖刺入皮肤最合适的角度为30°(图2-2-7)。角度若过小,针尖易刺入皮内,即真皮层,患者会有刺痛感;角度若过大,针尖易刺透肌膜而进入肌层,由于进针太深,患者会有酸胀的感觉。

图2-2-5 持针手姿势

图2-2-6 进针手势

进针时针体要保持正直,不能用力推针致针体弯曲而影响针尖刺入的角度。腕踝部皮肤坚韧度各人不一,随性别、年龄、胖瘦、腕与踝、内外侧等有别,为使针尖较易刺透皮层,可用左手拇指按在针下方拉紧皮肤,右手拇指端快速轻旋针柄(转动不超过180°),示指和中指保持不动,使针尖刺入皮内摆动幅度不致过大。这样,针尖容易刺过皮层,也可以减少疼痛。

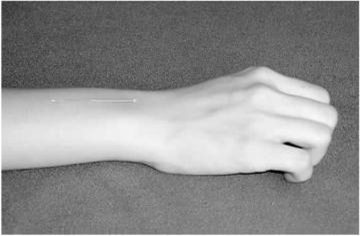

针尖刺过皮层达到皮下的标志有以下3点:①针尖阻力由紧转松。②针尖刺至真皮层患者常有刺痛感,刺过皮层痛感消失。③针尖刺入皮肤后,如果针尖恰在真皮下,放开持针手指,则针体会自然垂倒,并贴近皮肤表面,针尖将皮肤挑起一个小皮丘(图2-2-8),此时轻推针,手指不感到有阻力,表示针尖已恰刺在皮下。针尖刺入皮肤后,如果放开持针手指时,针体未贴近皮肤且形成角度,说明针尖刺入太深,已穿过肌膜进入肌层(图2-2-9),可用拇指轻压针柄,使针尖缓慢后退,直到针体能平卧于皮肤表面后再刺入。以上三个标志中③最重要。

图2-2-7 针尖刺入皮肤时针体与皮肤呈30°角

图2-2-8 针尖刺至皮下放开手指时针体卧倒于皮肤表面(正确)

图2-2-9 针尖刺入皮肤过深(错误)

(3)针刺进皮下:确认针尖刺过真皮层后,轻捻针柄,使针循着肢体纵轴沿真皮下尽可能表浅缓慢推进,进针时以感到松而没有阻力,且患者无任何酸、麻、胀、重、痛等特殊感觉为宜,进针要缓慢,不必捻转(图2-2-10)。

进针时若表面皮肤随针移动或出现皱纹,患者多有疼痛的感觉,表明针刺在皮内,应将针退出,重新操作;若针下有阻力,或患者有酸、麻、胀、沉等感觉,表明进针过深,针体已深入筋膜下层,宜将针向外退至浅表处,将针沿真皮下更表浅刺入。

进针时若患者感觉到明显的疼痛,可能针尖刺入皮肤痛点,要改换针刺点;若患者反映疼痛强烈,即便数次更换针刺点,亦引起同样强烈痛觉反应,可能由患者心理因素所致,患者情绪多易激动,致使对痛觉敏感,医生要耐心说服患者,使其能接受针疗,针刺要更加细心,缓慢进针,以获得其配合,待经数次针刺治疗后,病情好转,敏感现象亦随之消失;若在针刺局部,或在原有症状部位出现沉重、酸、麻、痛转移、胸闷等新的感觉,均表示针刺较深,要将针稍退出,待这些感觉消失后,将针沿皮下更表浅刺入。在腕或踝的针刺点1或6针刺时,由于肢体上端较粗,为使针能刺在皮下,要使针刺入的方向与腕或踝内缘平行,不然会刺入肌层。

针刺进皮下的长度宜至接近针体末端,以露出针身2mm为宜(图2-2-11)。其意义有三:①便于调针。针刺进皮下的长度因人而异,并非固定不变,有的患者可能在未刺入至此长度时症状已消失;也有患者症状尚并无变化,若将针完全推入,症状可能才会消失。②便于针柄用胶布固定。③预防折针。虽从未发生过,但仍需预防,即便出现,也便于用镊子取出。

针刺完毕后,可用胶带将针柄固定在皮肤上,胶带要与针柄呈直角。最好用透气的纸胶带(图2-2-12)。

图2-2-10 针在皮下推进时的手势

图2-2-11 针刺入的长度以露出针身2 mm为宜

图2-2-12 针刺完毕后,用胶带将针柄固定在皮肤上

2.调针 腕踝针疗法不使用补泻手法,但在针刺过程中常常需要调针。调针主要用于以下两种情况。

一是针刺方向不正,需要将针退出一部分,重新进针。

二是针刺入过深或过浅,局部出现胀、痛感觉时,需要将针退出,使针尖到达真皮下,重新沿真皮下刺入,以患者不觉酸胀和疼痛为度。调针后,若疼痛和针感仍未能消除,则可以沿纵向适当移动进针点位置,重新进针。

腕踝针治疗痛症,起效迅速。针刺入后,原有疼痛部位的疼痛或压痛常能立即缓解,甚至完全消失。腕踝针对诸如麻木、瘙痒等感觉障碍以及与运动有关的一些疼痛症状亦常能立即获得疗效,达到完全消失或显效。若针刺入后这些症状未能改变或改变不全,其原因除疾病本身外,往往与针刺入时体位不正、针刺点位置在区内不够居中、针刺入皮下不够表浅、针刺方向不够正直、针刺入长度不适当等因素有关,需要将针尖缓慢退至真皮下,酌情纠正后再将针刺入。

调针是腕踝针针刺法的重要步骤,常常是针刺治疗成败的关键。但此步骤并非对每个病例都是必要的,对当时无法判断疗效的运动症状、睡眠障碍、精神症状等,则无需调针。

调针结束后用胶带固定针柄于皮肤上。

3.留针 腕踝针止痛虽然取效迅速,但若随即出针,疼痛可能复作。

有些病症如顽固性疼痛、头昏、肢体麻木、哮喘、精神症状等在针刺入后的留针过程中才缓慢显现疗效,故针刺入后不论显效快或慢都需留针,以便使针的刺激作用得以持续。

通常留针30分钟,也可视病情需要,适当延长留针时间,但一般不宜超过48小时。

留针期间,不做提插或捻转等行针手法,以减少针刺对组织的损伤。留针时,若因肢体活动而出现针刺部位有不适感觉,可行调针,调针后若不适感消失,可继续留针。

4.出针 出针时,一手用无菌干棉球轻压进针点,另一手将针拔出。拔针要迅速。出针后,用消毒干棉球适当按压针刺部位,以防出针后皮下出血,在肯定无出血后才让患者离去。

腕踝针-腕部针针刺点的定位和针刺...

腕踝针-腕部针针刺点的定位和针刺...

腕踝针针刺点及其主治

腕踝针针刺点及其主治