腕踝针临床应用

腕踝针是一种循着肢体纵轴只在腕踝部特定的针刺点用针灸针行皮下浅刺治病的特色针灸疗法。其特点是将身体两侧各分6个纵区,腕和踝部6个纵区内各定1个针刺点,区与点都用同一数字编号,病在上半身者针腕部,在下半身者针踝部,根据病症所在的区选取同一编号的针刺点,用皮下针刺法,要求不出现酸、麻、胀、痛等针感。

一、适应证与禁忌证

腕踝针是一种皮下针刺疗法,针刺部位只局限在腕部和踝部,用以治疗全身疾病。腕踝针的适应证包括:

(1)各种急性疼痛和慢性疼痛:如急性扭伤引起的疼痛、手术后疼痛、换药疼痛、慢性腰痛、癌症疼痛等;腕踝针止痛效果确切,起效迅速。

(2)某些神经精神疾病:如失眠、焦虑、抑郁、应激反应、创伤后应激障碍等。

(3)其他:内科、外科、妇科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等各科某些病症。

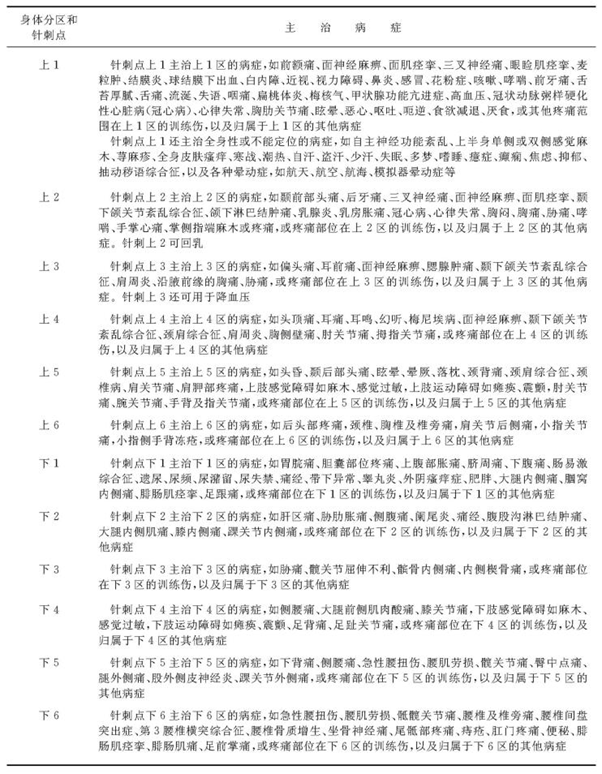

腕踝针各针刺点的主治病症见表3-1-1。

腕踝针无绝对禁忌证。进针部位皮肤有瘢痕、伤口、溃疡及肿物者,不宜针刺。女性正常月经期、妊娠期在3个月以内者不宜针两侧下1。

二、临床应用的步骤

腕踝针是根据疾病的症状和体征所在的部位,在腕踝部选取针刺点,用不锈钢毫针行皮下浅刺的治病方法。因此,腕踝针的临床应用分三个步骤:①症状和体征的定位。②针刺点的选择。③皮下针刺的施术。

(一)症状和体征的定位

腕踝针将全身各类疾病所表现出的散乱无序的症状部位按阴阳面排列在身体两侧有规律可循的三阴三阳6个纵区内,并与腕踝部三阴三阳6个针刺点形成以数字作标志“按区选点”的对应联系。临床应用腕踝针时,首先必须根据腕踝针的身体分区对疾病的症状和体征进行定位,即身体分纵区定位法。

表3-1-1 按身体分区各针刺点的主治病症

疾病的症状和体征因病而异,大致可分两类:

1.能定位的症状和体征 能明确定出症状和体征所在的部位,例如关节痛、神经痛、眼痛、咽痛、哮喘、遗尿、肢瘫、肢颤、压痛点等,此类最多见。所谓症状定位主要是指这一类。

2.不能定位的症状和体征 不能定位的症状和体征有两种不同情况。

(1)有症状和体征:遍及全身,不能定出局部位置,例如发热、盗汗、寒战、全身感觉麻木等。

(2)有症状而无体征:例如睡眠障碍、精神症状等。

(二)针刺点的选择

正确选择针刺点是临床应用腕踝针治疗成功的关键。选择针刺点要有针对性,每选一个点都要考虑其依据,选点尽可能少。针刺点的选择遵循以下几条原则。

(1)按疾病的症状和体征所在区的编号,选择编号相同的针刺点,如右侧颞下颌关节痛,病症在右侧上2区,治疗时针刺右侧腕部的上2针刺点。

(2)以前后中线为界,针刺点选在病症的同一侧。

(3)以躯干的横线为界,病症在横线以上的针腕部,在横线以下的针踝部。

(4)如果病症恰好位于中线,不能确定哪一侧时,则针两侧。如咽痛或咳嗽,病症定位于前中线,且在横线以上,针两侧上1;痛经或遗尿,病症定位于前中线,且在横线以下,针两侧下1。又如胸段脊柱痛,在横线以上,不能定侧时,针两侧上6;便秘,属横线以下的下半身的病症,无法分左右侧,针两侧下6。

(5)病症虽位于中线,倘有其他症状可作定侧时,可先针刺一侧,视疗效决定是否再针刺另一侧。

(6)一侧肢体感觉或运动障碍,如麻木、震颤、瘫痪等,发生在上肢针上5,下肢针下4。

(7)不能定位的病症或全身性症状,如失眠、盗汗、全身瘙痒等,针两侧上1。

(8)当有多种症状同时存在时,要分析症状主次,根据主要症状的定位选择针刺点。如果有疼痛,则以疼痛为主要症状,并尽可能找出压痛点,根据压痛点所在区选取针刺点。针刺使压痛点消失后,若仍有其他症状,则另依其所在区选点。

在实际应用中,“区”和“点”可视作同一概念,定出病症所在区也就定出了针刺点。表3-1-1所列各针刺点主治病症是按区归纳的。熟悉这些病症的归纳,有助于在实际工作中形成区的概念。但表中所列病症并非腕踝针可治病症的全部,由于一种疾病所表现出来的症状和体征可以出现在身体不同的区,反之,不同疾病的症状可以出现在同一个区,这样,就需要在熟悉区和点的基础上灵活组合应用。

(三)皮下针刺的施术

针刺的操作是三个治疗步骤中的关键,病症定位准确,针刺点选择到位,是针刺获得疗效的前提,若皮下针刺的施术不合要求也不能达到最佳疗效。腕踝针操作时,针刺入的深浅要恰当,既不能刺入皮内,也不能刺入肌层。针灸针的针身刺入规定的长度后,刺入的针身部分必须在真皮下、肌膜外的空隙间(此空隙为疏松的结缔组织)。在腕踝针操作过程中以及留针期间,要尽可能做到没有“得气”感,即针刺部位患者几乎没有任何感觉。腕踝针的操作方法详见第二章第二节。

三、压痛点的应用

在腕踝针的临床应用中,针刺点的选择是首要关键,关系到治疗的成败。确切的选点决定于两个方面:一是病症的发展和表现部位;二是压痛(酸)点。在实际应用中,根据病情,无压痛点时仅顾其一,有压痛点时两者兼顾。

在临床应用中,除了对每一个患者都需要详细了解疾病的起因、病程、病情经过、既往史、个人史和家族史,进行详细的体格检查外,还要做体征的分区定位检查,特别要注意有无压痛点,以便根据压痛点所在的区确定针刺点。压痛点是选取针刺点的重要依据。

压痛点是指按压身体表面时引起疼痛感觉敏感反应的点,是身体出现疾病时常见的局部体征,可见于皮肤、血管、神经、肌肉、关节、骨膜、内脏等组织、器官受刺激发生充血、痉挛、收缩、膨胀之时。压痛点的出现可能是通过神经的传导引起肌肉收缩而导致局部血管痉挛、血流受阻的综合表现。其性质可能是功能性的,多见于肌痉挛。全身兴奋性增强时,对指压出现敏感的反应点也就增多,此时,压痛点可散见于全身多处。经针刺治疗全身兴奋性减退时,压痛点数也逐渐减少,于病愈时消失。压痛点不仅出现在以痛为主的疾病,也可出现在无痛的疾病,如眩晕、近视、惊梦等。压痛点可出现在疾病所表现的症状部位之中,如坐骨神经痛,在坐骨神经所分布的大腿后外侧,可出现一定部位的压痛点;消化性溃疡时左侧上腹部出现压痛点,有时压痛点也会出现在背部第5胸椎棘突的右侧或左侧。

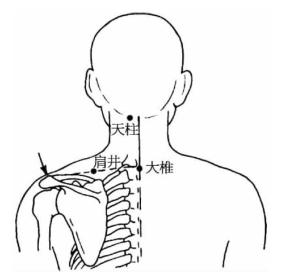

图3-1-1 最常见的压痛点(天柱穴与肩井穴)

压痛点的部位因病而异,有一定规律,将在有关各病中分述。

最常见的压痛点有枕部的天柱穴与肩部的肩井穴(图3-1-1),这是为方便起见借用传统针刺穴位的名称,有时也简称为枕(天柱)、肩(肩井)。

天柱是足太阳膀胱经穴位,位于第2颈椎棘突与同侧耳垂之中间点,靠枕部斜方肌外缘,后发际处的凹陷中。天柱位于枕大神经出口处,属颈部上5区,是上半身疾病最多见的压痛点。

肩井是足少阳胆经穴位,位于肩胛骨冈上窝,第7颈椎棘突与肩峰之中间点,有第4颈神经后支分布,属躯干部上5区,常与天柱压痛点同时出现。

以上两压痛点(有时表现为压酸)常同时出现,因其多见,故列入常规检查。

压痛点不一定位于病症所在的部位。若是这种情况,可以同时选取与压痛点所在的区对应的针刺点,以及与病症所在的区对应的针刺点。

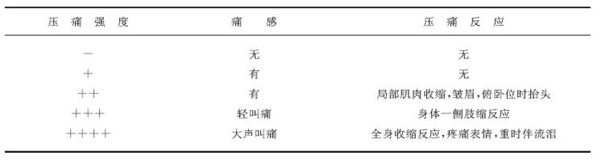

实际应用腕踝针时,对疾病的治疗应首先从压痛点入手。在操作过程中,针刺入皮下是否正确也以能否使压痛点消失为准。对疗效的判断除症状好转或消失外,压痛点的消失也是重要指标之一。压痛强度的变化有助于对病情的估计,病情重时压痛反应强,好转时减轻,痊愈时消失。压痛强度分级见表3-1-2。

表3-1-2 压痛强度分级

四、治疗次数与疗程

腕踝针的疗程视病情而定。腕踝针操作时采用皮下针刺法,虽然刺激轻微,但针刺对局部组织的损伤仍会引起无菌性炎症、水肿和疼痛反应,即使每次针刺时可以沿纵轴上下适当变动进针点位置,但多次连日针刺,必会加重损伤而增加局部肿痛。需较长时间治疗的患者,以10次为1个疗程,可先每日针刺1次,针刺3次后改为隔日针刺1次。进展缓慢的病例,酌情增加疗程,疗程之间不必间隔。

五、疗效表现方式

腕踝针对各种病症的疗效不一。疗效与疾病性质有关,与病程不一定有关。腕踝针的疗效存在个体差异,即使同类病症,不同患者疗效也不一样。疗效常见表现方式有:①经一次治疗后疼痛或症状即消失。②经数次治疗后,症状逐次减轻至消失。③每次针刺时疼痛或症状减轻或消失,但出针后不久又出现或恢复如针刺前,继续治疗期间,症状波动,逐渐减轻至消失。④最初几次针刺时症状减轻,以后反而加重,继续治疗后才逐渐好转。⑤针刺时有暂时的疗效,出针后疼痛或症状如旧,虽多次治疗,仍无明显变化。

对腕踝针疗效的判断,因每位患者所患疾病及就诊时病情起点不同,本书未对其制定统一标准。书中所列病例个案的疗效,仅大致划分如下。

1.痊愈 症状和体征完全消失,经短期观察或随访情况良好。

2.显效症状和体征大部分消退,其中尚有部分恢复不足。

3.减轻症状或体征有部分恢复,但大部分无改变或仅有不同程度好转。

4.无效症状和体征均无变化,或在治疗初期虽有减轻,但在继续治疗的过程中症状又回复如旧。

以上疗效的分级,显效与减轻尚易区别,但与痊愈有时易混淆,临床应用中时有将痊愈归入显效,也有将显效归入痊愈,因此,只能作相对理解。

六、意外情况处理

1.皮下出血 腕和踝是活动较多的部位,又处于四肢末端,动静脉交错,血液供应丰富,皮下静脉网多,血管分布因人而异,皮下脂肪层薄者较粗静脉血管尚能看清,针刺时可避免,但脂肪层较厚者皮下血管多不易辨认,针刺难免伤及血管,而出现皮下出血。

为了预防皮下出血,进针时尽量避免伤及可见较粗的静脉,进针要缓慢。如果在进针过程中患者感觉进针处疼痛,可能为针尖触及血管壁,必须将针略微退出一点,尝试更表浅地刺入;若发现针尖部皮肤缓慢隆起,表示已有出血,要立即拔出针灸针,并压迫止血。如已有皮下出血,应向患者说明以消除其顾虑。

2.晕针 腕踝针的刺激虽然很轻微,但偶尔也会有患者出现晕针。故要注意防范,及时处理。

晕针易发生于个别敏感患者,以青年女性居多,也可发生于男性,多在针腕部针刺点时出现。可发生在初次治疗时,也可发生于多次治疗之后;可发生于针刺当时,或多次调针后,或留针期间。

晕针发生时,患者先感觉恶心、乏力、头昏,或有耳鸣、视力模糊,或感觉眼前发黑,面色变苍白,出冷汗。继之呼吸表浅,口唇发绀,意识不清,不能站立,倒地,呈休克状态。此过程约在1分钟发生,在针刺治疗时要特别注意观察。

一旦出现晕针现象,必须立即停止针刺,拔出针灸针,让患者立即平卧;解开患者衣领,保持呼吸通畅,注意血压变化;或给患者喝温开水或糖水,必要时给予吸氧,一般数分钟之内可以恢复正常。

以往对体针有过晕针的患者,做腕踝针治疗时不一定发生晕针,但也以慎重为宜,可卧床针刺。

七、应用腕踝针时的注意事项

进针方向以朝向病端为原则,针刺方向一般向上,如果病症在手足部位时,针刺方向朝下(手足方向)。针上1、下1或上6、下6针刺点时,针体应与腕部或踝部的边缘平行。

针刺时,以医者感到针下松软,患者无任何特殊感觉为宜。若针下有阻力或患者出现酸、麻、胀、沉、痛等感觉,则表示针刺太深。应将针退出,使针尖到达皮下,重新刺入更表浅的部位。

注意不要刺伤血管,避免皮下出血。针身通过的皮下若有较粗的血管或针尖刺入的皮肤处有显著疼痛时,进针点要沿纵线方向适当移位。

留针时,不做提插或捻转等行针手法;注意晕针的发生;应防止针刺部位感染;精神病患者不宜长时间留针;孕妇慎用。

腕踝针研究

腕踝针研究

腕踝针-踝部针刺点的定位和针刺方法

腕踝针-踝部针刺点的定位和针刺方法